●老兵档案:何龙

●出生时间:1920年10月

●抗战经历:1942年10月参军,担任重机枪手。参加了鄂西会战、常德会战、长衡会战等战役。1948年12月,在淮海战役中,加入解放军。1955年,退伍回乡。

●老兵寄语:年轻一代,要热爱自己的祖国,这是我们无数同胞用鲜血换来的。

●南充市融媒体中心记者陈高洁文/图

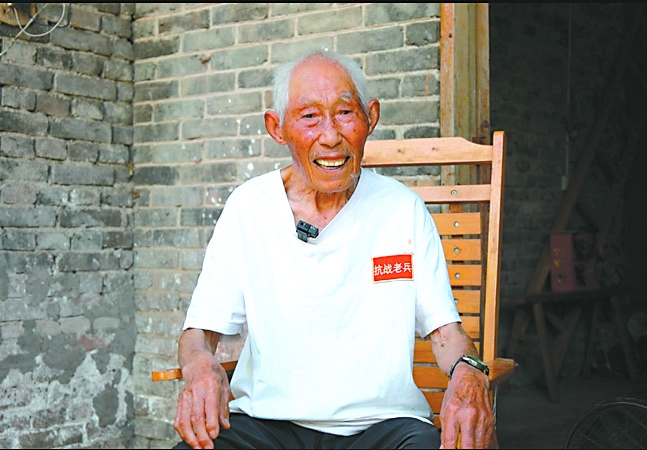

在蓬安县徐家镇唐家祠村的一间老屋,105岁的何龙正坐在藤椅上,任阳光流淌在布满皱纹的脸上。这位历经百年风霜的老人,耳朵虽已难辨声响,声音却依旧洪亮如钟。日常琐事在记忆中渐渐模糊,可80多年前枪林弹雨里的烽火岁月,却如刻刀深凿般清晰。

如今,他每天拄着拐杖在村里散步的身影,恰似一部行走的史书,诉说着一名老兵在烽火中淬炼的赤诚,以及硝烟散尽后对岁月的温柔回望。

百岁机枪手听到“打仗”瞬间眼睛发亮

坐在藤椅上的何龙背脊虽因岁月有些佝偻,却依旧挺得笔直。他的脸颊布满沟壑般的皱纹,那是百年风霜刻下的年轮,唯有双眼在谈及“打仗”二字时,会骤然亮起如星火般的光。

“他耳朵背喽,要说大声点。”何龙的儿子唐和平凑到父亲耳边喊话,耄耋之年的他早已两鬓斑白,却每天雷打不动地陪父亲散步。何龙听到“打仗”二字,忽然直起身子,布满老年斑的手猛地拍在藤椅扶手上:“机枪!我是机枪手——”

眼前的何龙,105岁高龄仍能自主行走,每天清晨都会拄着拐杖在村里散步,累了就坐在自带的小马扎上歇脚。在他的记忆里,许多日常琐事渐渐模糊——比如昨天吃了什么饭,儿子上周买了什么菜,但只要触及1943年的沅水西岸、1945年的永新山地,那些沉睡的碎片便会瞬间拼凑成清晰的画面。“常德城炸成火海那天,跟我同批来的壮丁都没了。”老人的音量忽然提高,浑浊的眼睛里泛起水光。阳光照在他脸上,沟壑间的阴影仿佛变成了战场的弹坑,那些被岁月磨平的细节,在提及烽火岁月时,总能精准地锚定在记忆深处。

从常德火海到永新伏击子弹打光就拼刺刀

1942年10月,22岁的何龙被抓壮丁,一路辗转至湖南抗战前线,加入机枪连,成为一名重机枪手。

1943年的鄂西会战,是何龙记忆里“最疼的一道疤”。日军的飞机像乌鸦一样遮天蔽日,坦克履带碾过阵地时,泥土与血肉混在一起飞溅。“他们有飞机坦克,我们只有机枪和手榴弹。”老人的手指无意识地摩挲着藤椅扶手,仿佛仍在扣动机枪扳机,“团长喊‘死守’,我们就趴在战壕里打,子弹打完了用刺刀捅,最后还是退了。”但撤退并非溃逃,他随部队退守湖南津市、澧县时,又在团长带领下主动出击,将窜入当地的日军歼灭在稻田与沟渠之间。

同年11月的常德会战,成了刻在他脑海里珍贵的回忆。沅水西岸的激战持续了一天一夜,子弹打光了,战士们就抱着炸药包往日军坦克底下钻。“日军太凶了!”老人猛地拍了下大腿,声音里带着咬牙的狠劲。撤至东岸后,他们化整为零破坏交通线,挖断公路、炸毁桥梁,让日军的机械化部队成了“瘸子”。何龙亲眼看着日军飞机将常德城炸成废墟,冲天火光映红了沅水,“同一天被抓壮丁的12个弟兄,就剩我一个了。”

1944年的长衡会战,是智慧与耐力的较量。长沙平原无险可守,日军的重炮把神山阵地炸得只剩焦土。“他们冲锋九次,我们就打退九次。”何龙记得,团长后来让各连组织夜袭队,“天黑了就摸过去扔手榴弹,不让他们睡觉。”他带着小分队在稻田里匍匐前进,硬是用疲惫战术拖垮了日军的进攻节奏。后来撤至安仁地区,他们又像钉子一样钉在日军补给线上,让前线的敌人断了粮弹。

1945年5月在永新的作战,让老人的记忆有了亮色。那时部队装备已有所改善,士气高涨如潮。“我们在山坳里设埋伏,机枪扫过去,日军像割麦子一样倒。”他记得那天毙敌100余人,生俘5人。这场胜利成功阻止了日军向江西吉安、遂川推进。

1945年8月15日,何龙随部队开赴武汉。那一天,日本宣告无条件投降。他把重机枪往地上一放,激动地哭了。

退伍后天不亮就巡田当年在战场上跑惯了

1948年12月,何龙在淮海战役中随部投诚,加入解放军,此后参加了解放浙江、福建的战斗,1950年起驻守厦门。

1955年退伍回乡,他把所有勋章锁进木箱,拿起锄头成了普通农民。

“爹从不提当年的战功。”唐和平给父亲削苹果时语气里满是敬佩,“生产队选他当干部,他每天天不亮就去田埂上转,哪家缺粮了,他把自家口粮分出去,说‘都是苦过来的’。”

如今,照顾父亲成了唐和平生活的全部。“他呀,一天能走两里地,说‘当年在战场上跑惯了,歇不住’。”唐和平说,父亲长寿的秘诀除了规律作息,更在于那股子“不较劲”的韧劲——对过往的苦难不抱怨,对生活的琐碎不纠结。

徐家镇唐家祠村村干部提起何龙,总说:“是村里的活宝,更是活历史。”“当了几十年的村干部,从没见他向组织提过任何要求。”

何龙家堂屋的墙上,挂着两个褪色的相框。夕阳西下,何龙被儿子扶着起身,准备回屋吃饭。路过堂屋时,他抬手摸了摸墙上的勋章相框,动作轻得像抚摸当年战友的脸庞。105年的岁月里,枪膛的火光早已淡去,但那份保家卫国的赤诚,仍在炊烟与晨露间,温暖着这片他曾用生命守护的土地。