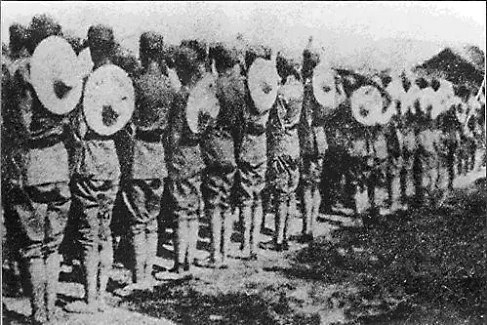

1937年10月1日,西充民众在车门大操场隆重欢送全县第一批856名义勇壮士开赴抗日前线。市委党史研究室供图

1937年10月1日,西充民众在车门大操场隆重欢送全县第一批856名义勇壮士开赴抗日前线。市委党史研究室供图

1942年,南充抗日壮士在奔赴前线时振臂高呼抗日口号。市委党史研究室供图

南门坝生态公园的抗战广场抗战雕塑群。南充市融媒体中心记者梁洪源摄

●市委党史研究室刘斐南充市融媒体中心记者李奎

嘉陵江水静静流淌,八十载春秋更迭,却冲不淡这片红色热土上的英雄记忆。南充这座英雄之城,每一个街巷都曾见证过烽火岁月的悲壮、浸染着先烈的热血。

1937年10月,河北、察哈尔、绥远和山西、河南北部地区相继沦陷,国民党政府决定以四川为抗日大后方,迁都重庆。南充位于成渝之间,历为川北政治、经济、文化、商贸中心,嘉陵江水运保障重庆的重要水上运输线。为此,从1938年到1944年,日军相继对南充的顺庆、高坪、嘉陵、阆中、南部、蓬安等地城乡进行了16次轰炸。

日寇的铁蹄唤醒南充人民的英雄气质,日寇的炸弹浇不灭南充人民的抗战热血。英勇的南充人民,有的慷慨出川、血染疆场;有的以笔为枪、宣传动员;有的捐款捐物、抱薪助火……

拂去岁月尘封,今天,我们用难忘的历史资料,回顾南充人民以血肉之躯共筑钢铁长城,用生命谱写英雄赞歌的历史,激励全市人民在以习近平为核心的党中央的领导下,为坚决打赢经济发展翻身仗、加快建成省域经济副中心而努力拼搏奋斗。

1抗日前线,南充人血战疆场

1937年9月27日,一封特殊的家书从抗日前线辗转送达南充。朱德在信中写道:“统望调查告知,以好设法培养他们上革命前线,决不要误此光阴。至于那些望升官发财之人决不宜来我处,如欲爱国牺牲一切能吃劳苦之人无妨多来……”,希望亲友子弟上前线抗日。

朱德的家书如同一把火炬,点燃了南充青年的报国热情。各校学生和适龄青年响应号召,积极报名参加抗日义勇军,以西充县八百壮士出川为代表的南充青年相继奔赴抗日前线,驰骋疆场。为此,南充专署在果山公园召开大会,欢送首批应征赴前线抗日的壮士。学校学生亦不甘后人,积极参加战时军事训练,学习军事技术,为投身沙场、报效祖国做准备……营山县立中学校长邓拓夫带领教师孔淑婉、陈远志等,冲破国民党层层封锁,毅然北上延安。“此去烽烟万里,未必生还,然为国捐躯,死得其所!”这是临行前邓拓夫在日记中展露的决心和勇气。

1944年秋,抗战进入最艰苦的阶段。为保卫大西南,国民政府号召组织10万知识青年远征军赴印度、缅甸对日作战。“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的口号响彻神州大地。南充青年再次掀起参军热潮。晋德中学校长唐绍虞连夜起草宣言,号召学生投笔从戎:“国之将亡,何以家为?国之不存,何以学为?”几天时间,营山即有200余名知识青年从军入伍,县政府举行盛大的欢送会,为远征军壮行。阆中国立四中的30多名女学生组成“女青年抗日救护队”,经重庆八路军办事处培训后,毅然奔赴抗日前线。这些原本应该拿着书本的纤纤玉手,却拿起了绷带和担架,在枪林弹雨中抢救伤员。

奔赴抗日前线的南充青年,勇于投身战场,敢于流血牺牲,共同汇聚成了抗日烽火中的滚滚铁流。

常德会战中,南充籍将领柴意新坚守阵地,顽强抗战,不幸壮烈殉国。时年45岁。正因为常德会战拖住敌人,为中国军队取得长沙战役的胜利奠定了基础。柴意新殉国后,国民政府追晋其为陆军中将。1985年,中华人民共和国民政部追认柴意新为革命烈士。2014年9月1日,民政部公布了第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录,抗日英烈柴意新作为南充唯一代表名列其中。

邓锡侯主动请缨出川抗战,临行前,邓锡侯在欢送川军出川抗战万人大会宣誓:“川军出川抗战,战而胜,凯旋而归;战如不胜,决心裹尸以还!”随即,率第22集团军步行奔赴抗战前线,先后参加了徐州会战、太原会战,战功卓著。特别是滕县保卫战,川军死守三天三夜不退,伤亡万余人,为台儿庄大捷赢得了时间。

共产党员陈修文先后参加了黎城神头岭设伏战,此战歼敌两个汽车中队,毁敌汽车60余辆;参加了响堂铺伏击战,全歼日军师团汽车大队;参加了全歼日军苦米地旅团1500人的战斗,参加了收复南宫县、辽县和屯留、襄垣、武乡、阳城、沁水等城镇的战斗。1942年,陈修文在掩护伤员转移时,不幸遇难,年仅34岁。

在那场“捐躯赴国难,视死忽如归”的伟大斗争,还有许许多多的南充儿郎转战疆场、抗击日寇,他们中包括八路军总司令朱德,八路军野战政治部主任罗瑞卿,川北工委书记于江震,国民党高级将领王缵绪、彭俊成、杨占五、马文玉、杜光华等,这些共赴国难的英雄,是南充人民的骄傲。资料显示,抗战期间,南充共有26万壮士出川参战,7.8万余人血染疆场。这个数字意味着每10个出征的战士中,就有3人再也没能回来……他们用血肉之躯,筑起了中华民族不屈的长城。

2舆论战线,南充人以笔为枪

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,中旬,消息传到南充,各界群众数千人在果山公园隆重集会,愤怒声讨日军侵华罪行,阆中、西充、营山等地相继举行抗日救亡大会。

张澜、梁漱溟等有识之士将山东乡村建设研究院迁至南充,成立了省立南充民众教育馆,很快成为川北抗日救亡运动的中心。每天清晨,进步青年们守候在收音机前,将收听来的战况写成简报,张贴在各大街巷。《南充民众日报》应运而生,一篇篇抨击时弊的社论、短评,如同匕首投枪,直刺敌人心脏。报纸大量转载《新华日报》《群众》《大声周刊》《国难三日刊》等进步报刊的文章,报道南充和川北各县支援前线等地方新闻及其他重要消息,引起强烈反响。

1938年5月,“南充学生抗日救亡研究会”宣告成立,会员迅速发展到500多人,他们创办《抗日救亡》油印小报,省立中学办起《救亡周刊》,各学校以校刊、级刊的形式报道抗战消息,他们还组织读书会,开办平民夜校,建立宣传队,对民众进行生动、形象、直观的宣传,有力地带动了川北各县抗日救亡活动的开展,促进了川北地区抗日救亡运动的高涨。

1938年7月,张澜聘请共产党员张秀熟以“抗战与民主”为题,在南充专署中小学教师讲习会进行演讲,宣传共产党的抗日主张和国共合作、共同抗日的重大意义,阐述抗日民族统一战线理论,分析了中国必胜、日本必败的条件和依据,产生强烈影响。

最令人难忘的是那些深入群众的巡回演出。1938年底,“南华艺社抗日救亡宣传团”利用寒假赴川北各县巡演,所到之处,演新剧、教唱抗日歌曲、写标语、讲演、贴画刊,节目丰富多彩。演出时,经常有群众自发登上舞台,将辛苦积攒的钱币、物品捐给抗日事业。同时期,南充各地还相继成立了晨钟剧团、阆中民众剧社、阆中妇女会、北辰歌咏队、南部县抗日宣传剧社、仪陇县精诚团等抗日救亡组织,数量之多、范围之广、热情之高,前所罕见。

1940年初,在周恩来的安排下,孩子剧团从重庆出发,沿着嘉陵江北上进行抗日宣传,在南充受到民众的热烈欢迎,演出现场观众无不掩面哭泣。

随着抗日救亡宣传的广泛深入开展,唤起了南充人民的觉醒,激发了南充人民的爱国热情,南充人民群情激奋,抗日呼声响彻城乡各个角落。

3捐资捐物,南充人倾囊支援

“你一角,我一角,涓涓细流汇成河。切莫嫌,铜板少,你有多少捐多少。只要四万万同胞心一条,抗战胜利就有把握了……”

这首《抗日救亡募捐歌》,至今仍留在不少南充老人们的记忆中。前方将士浴血沙场,缺衣少粮,作战艰苦,牵动着后方爱国军民的心,每逢赶集日,学生们就走上街头,深入乡镇,用义演义唱的方式为抗战募捐,老百姓们虽然不富裕,但慷慨解囊。广大妇女们白天忙完农活,晚上就在油灯下为前线将士制作寒衣、布鞋。一针一线都缝进了她们的牵挂和祝福。营山县一位妇女在捐赠的棉背心里塞进一张字条:“奋勇杀敌,保家卫国”。

工商界人士也毫不逊色。南充一些绸厂纷纷捐献绸缎。他们说:“在抗击敌人方面,这点绸缎算什么?全部送给前线将士!”

据不完全统计,抗战期间,仅南充县就捐献国币3500元,修飞机场支出及捐法币540余万元,大洋43052元,不明币种72万余元,捐棉背心317件,丝棉背心1100件;阆中县募捐“儿童号”飞机一架;营山县捐飞机款9万多元,棉背心1120件,劳军布鞋6600双,黄谷35万市石……

“国家兴亡,匹夫有责”,在全民族抗战中,南充人民从宣传动员、奔赴前线、后勤保障方方面面不遗余力地为前线提供支持,为全国抗战的胜利做出了重大贡献。

烽火岁月远去,抗日精神长存。回首这段抗战史,历史不会忘记,人民不会忘记。在南充这片红色热土上,英雄的赞歌永远传唱,英雄的丰碑永世长存!

“仅那一天,日军投弹288枚,炸死炸伤千余人”

——日军轰炸南充城的记忆

●市委党史研究室刘斐南充市融媒体中心记者李奎

“炸弹爆炸震得全身发抖,站都站不稳。爆炸过后南充城浓烟蔽日,烈火吞噬房屋,惨不忍睹、心如刀绞!”日前,在南充市高坪区乐得乐老年公寓内,一段尘封85年的血色记忆被郑重开启,面对记者,99岁的王淑惠老人眼含热泪,用颤抖的手交出了一份近2000字的手写回忆录——这是她对日军轰炸南充城的控诉。

抗战时期,因南充是川军及抗战物资出川的必经之地,又是日军从东、北方向入川轰炸重庆、成都的必经之地,自然成为了日军轰炸的目标。从1938年到1944年,日军相继对南充的顺庆、高坪、嘉陵、阆中、南部、蓬安等地城乡进行了16次狂轰滥炸。特别是1940年9月3日,日军的轰炸造成了巨大的人员伤亡和财产损失,使南充人民遭受了空前的灾难。

1940年9月3日,正值南充逢场,这一天,天气晴朗,城里赶集的人很多,中午12时左右,伴随着凄厉的警报声第三次拉响,人们便听见飞机的轰鸣声由远及近。这次日军出动了轰炸机36架,每3架成一小队,每3个小队成一机群,先在市区撒下无数传单,随后飞向城北荆溪河一带,赓即转向城南,绕到城西南木老、都尉坝上空,然后折转航向列成四队,不断用机枪扫射无辜市民。一队从小南门,经川主街、河街直至五里店;一队由正南街,经果山公园、仪凤街直到平城门外;一队飞经城隍庙、西栅子、大北街、茧市街直至三公庙外,机群遍布南充城区上空,日军一边疯狂地用机枪密集扫射,一边投掷大量的炸弹和燃烧弹。

顷刻之间。整个南充城,硝烟弥漫,一片火海,房屋的倒塌声、炸弹的爆炸声犹如山崩地裂。在这场大轰炸中,南充的什字上下街,新城门外模范街、仪凤街、大北街、小北街、禹王后街、水府后街、紫竹街、三丰街、小东街、果山街、二府街、正府街、正南街、大南街、中(下)河街,东西学院街、新街、药王街、西栅子、小西街、北津街、三公街受炸甚惨,其中正南街被烧毁。

南充县防护团上报这次轰炸的炸弹为288枚,炸死438人,伤378人,毁坏房屋400余幢。而四川全省防空司令部第八监视队的报告更为严重,这次日机在南充投弹数量为361枚,损害房屋2306间,造成人员死亡474人,重伤298人,轻伤211人,共计983人。

日机轰炸还给南充带来严重的经济损失。南充号称“丝绸名城”,最为发达的丝业受损严重。四川丝业股份有限公司所属顺庆丝厂等损失惨重,不仅厂房设施等严重受损,工人也有伤有亡。有诗人留下诗作一首,也是对当年日本侵略者的控诉:警报声声响果城,狂轰炸炸万家倾。嘉陵十里成焦土,尸挂街头哭弹坑。

化凤山下建群雕 铭记“八百壮士”

南充日报讯(市委党史研究室刘斐南充市融媒体中心记者李奎)一走进西充县化凤山森林公园,苍松翠柏间矗立着一座宏伟的花岗岩雕塑——《八百壮士赴国难》,让人肃然起敬。

据市委党史研究室资料记载:1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,全民族抗战正式打响。受此感召,西充县地下共产党员李献琛、杨益滋和部分进步青年教师成立了西充县各界人士抗敌后援会,动员广大青年参军参战,杀敌报国。1937年10月1日,856名西充抗日义勇壮士在肃王庙前整队出发,前往重庆参加战前集训,后赴江西抗日。

抗战期间,西充义勇壮士先后参加了江西湖口战役、南昌战役、江防战役、绍兴战役、上高战役、浙赣战役、龙衢战役、昌化战役等重大战役,出川抗日的“八百壮士”,只有李宏毅一个人活着回到西充。牺牲壮士遗骸大部分合葬在今江西省进贤县梁家渡26师阵亡将士公墓内。

抗战胜利后,抗敌后援会西充分会在县城肃王庙树立木质纪念牌,将牺牲者姓名用红字写于木牌上,家乡父老尊称他们为“八百壮士”。2023年3月,西充县在县城化凤山下建起了《八百壮士赴国难》群雕,以铭记西充的抗战史和“八百壮士”的英雄事迹。

独臂巡官愤然写下“抗战到底”

——江畔石刻铭记南充儿女前线抗日

南充日报讯(市委党史研究室刘斐南充市融媒体中心记者李奎)在日军轰炸南充的历史里,还有一份关键城市记忆,是四个大字——“抗战到底”。这四个大字,有两个重要遗存:一个是“独臂巡官”卢握山所写;另一个则矗立在南充市主城顺庆区的抗战广场上,是南充人民投身抗日救亡运动的历史见证,是万千南充儿女奋起抗击的真实反映。

抗战全面爆发,南充迅速掀起抗日救亡运动,民众及社会各阶层抗战热情高涨,独臂巡官卢握山愤然挥毫写下“抗战到底”四个字。后来这四个大字被工匠阴刻在南充县城川主街口明代古城小南门东侧的城墙上,意在激励南充民众坚决同日寇斗争到底。据统计,南充共有26万壮士出川参战,7.8万余人血染疆场。

由于城市发展和建设需要,2002年,石刻原址因滨江大道建设被拆除;2006年,南门坝生态公园外滩景区按拓摹样本恢复重建石刻;2017年,为纪念抗战,南门坝生态公园内建成《抗战到底》雕塑群,石刻内容被融入雕塑设计,以隶书形式呈现,与残垣断壁、战士群像等共同构成历史场景。

8月25日下午,记者在南门坝生态公园抗战广场上看到,抗战雕塑群静静矗立,昔日独臂巡官卢握山题写的“抗战到底”的四个大字位于雕塑群顶端。根据底座资料显示,该雕塑为2017年中央美术学院创作,展现了南充热血青年出川抗日的历史。