陈修文当年寄回的个人照片。市委党史研究室供图

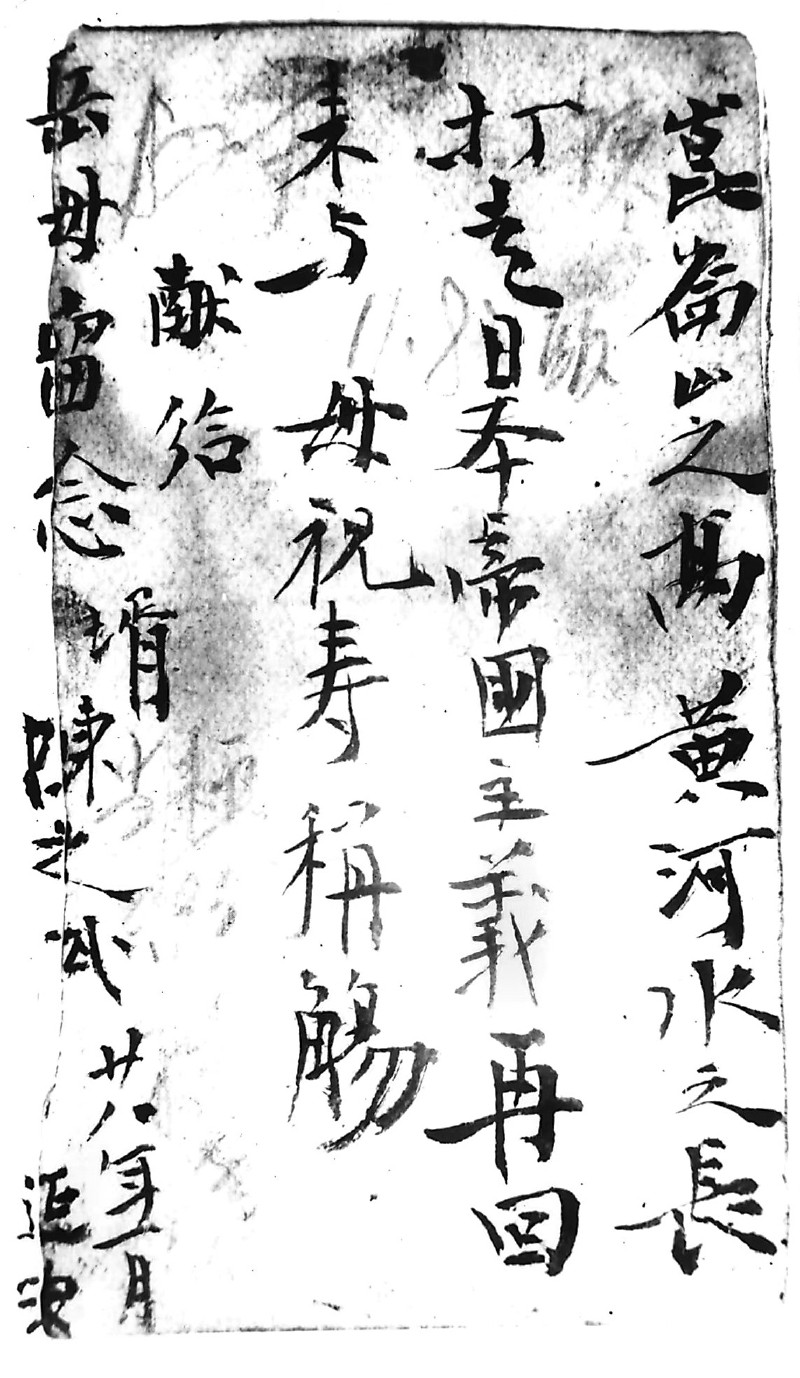

陈修文(又名陈之武、陈心平)照片背后的字迹。市委党史研究室供图

●市委党史研究室刘斐南充市融媒体中心记者李奎

在江苏省阜宁县将士纪念塔上,镌刻着这样一个名字——陈心平。他实际就是来自南充的抗日英烈陈修文。

陈修文1908年出生在南充县蒙通场大雁沟(今南充市嘉陵区大通镇)。1942年7月,他将34岁的年轻生命永远留在了苏北抗日战场上,用鲜血谱写了一曲壮丽的英雄赞歌。

1从书生到战士的蜕变

陈修文出生于一个重视教育与家国情怀的乡绅家庭。祖父陈锡大为乡中贤士,父亲陈学溥精通儒学,重礼明义,以教书为业。良好的家庭教育为陈修文奠定了扎实的文化基础,也培养了他强烈的爱国情怀。

1924年,陈修文考入张澜先生创办的南充县立中学。在这里,他接受了新文化、新思想的洗礼,积极参与反帝反封建活动,批判社会陋习,倡导平等思想。这一时期,他广泛接触革命思想,为日后走上革命道路奠定了坚实基础。

他曾尝试学医,希望以医术救治民众,但很快发现这无法改变社会的根本问题。他甚至加入军阀部队,希望实现“强兵救国”的理想,最终看透了军阀的本质失望离开。

1936年9月,父亲离世,陈修文回家守孝。其间,他遇到在南充县立中学读书时的同学、中共地下党员陈震,在陈震的启发和感召下,陈修文开始了解马列主义和中国共产党的性质宗旨,萌生了跟着共产党搞革命的想法。

1937年8月28日,怀揣着对光明的向往,陈修文与同学唐国庆等人奔赴延安。从南充启程后,陈修文和同学途经西充、南部、昭化,经广元进入陕西汉中平原,接着又翻越秦岭到达关中平原,再向西安步行。一路长途跋涉,他们走过了川陕两省10多个县,走烂两双布鞋、多双草鞋。饥饿、寒冷、高山,都无法阻挡他们前进的步伐,最终于9月底抵达延安。

2让芦苇荡成为敌人的噩梦

到达延安后,陈修文感觉进入到了一个全新的天地。延安军民身上洋溢的昂扬斗志和蓬勃朝气,让他感到无比振奋。

在延安,他遇到了多年未见的南充县立中学老校友、时任中国人民抗日军政大学教育长的罗瑞卿。罗瑞卿为他不远千里投奔革命而高兴,建议他去刚成立的陕北公学学习,那里是专门培训从各地前来的青年知识分子、为抗战输送新型干部的学校。他听从组织安排,迅速投入到学习之中。

经过系统学习,陈修文思想境界大为提高,对党的抗日方针政策有了更深入的了解,也更加坚定了坚持抗日斗争的决心。1938年6月,陈修文在陕北公学光荣加入中国共产党,为了不暴露身份,他化名陈心平(以下仍称陈修文)。

学习结束后,陈修文先在陕北公学、延安服务团工作,后在八路军一二九师任教导员、中国人民抗日军政大学五分校任大队长。后来,陈修文跟随部队转战于山西、河北等地,参加了晋东南黎城神头岭伏击战以及全歼日军一八师团汽车大队、全歼日军苫米地旅团1500人等战斗,参加了收复南宫县、辽县和屯留、襄垣、武乡、阳城、沁水等城镇的战斗。

1940年秋,为发展壮大抗日根据地,上级派陈修文到苏北抗日根据地工作。从延安到苏北,他们一走就是3个月。行军途中,他被选为连队的经济委员,负责后勤。当大家隐蔽休息时,陈修文冒着危险四处奔忙,在物资极度匮乏、敌人层层封锁的情况下,为大家采购粮食及所需物资。

到达苏北抗日根据地后,陈修文先后任阜东行署民政科科长、阜宁县民政科科长等职。建立地方政权、组织发动群众、巩固抗日民族统一战线、开展敌后武装斗争。每一项工作都做得有声有色。盐阜地区老百姓还编了一首歌谣赞颂他:“盐阜来了陈科长,群众疾苦挂心上。抗日政策台上讲,痛打鬼子在战场。我们有了陈科长,鬼子来了心不慌。”

在阜宁县期间,陈修文还召集地方士绅,揭露蒋介石制造“皖南事变”的真相,积极开展统战工作。他凭着一身才气和爱国之心,团结了一大批抗日积极分子,为当地抗日民族统一战线的巩固和壮大作出了突出贡献。

1941年7月,日本侵略者调集1.7万名日伪军,兵分四路对盐城和阜宁进行“大扫荡”。陈修文临危受命,担任新四军射阳总队队长,带领地方部队配合新四军主力部队开展游击战。他们利用阜宁地区河网密布、芦苇茂密的特点,对乘船而过的敌军进行袭扰、阻击,搞得敌人晕头转向。一时间,芦苇荡成了敌人的噩梦,敌人每前进一步都要付出巨大代价。

1941年8月1日,日伪军大举进攻苏中,陈修文率领射阳总队配合新四军第3师黄克诚部,一举夺回阜宁、东沟、益林等地。之后,又配合新四军直属队参加了盐阜地区的反攻,相继袭击了湖垛、上冈、伍佑、刘庄、冈门、南洋等地的日伪军,给敌人以沉重打击。

一个多月时间的反扫荡,新四军第3师等部队和陈修文率领的射阳总队共作战130余次,击沉敌汽艇30余艘,毙、伤、俘日伪军3800多人。陈修文在战斗中展现出的指挥才能,受到新四军指战员称赞。

3洒热血浩气长存

长期的艰苦工作和战斗严重损害了陈修文的健康。1942年春季,他因繁重的工作任务、频繁的战斗以及艰苦的生活环境而病倒。党组织关心他的健康,在地方医院无法医治的情况下,专门派船送他到位于阜宁县侉周村的新四军军部总医院治疗休养。

出发那天的清晨,战友杨建愉专门来到江边渡口为他送行。望着这位饱受病痛折磨的战友,杨建愉掉下眼泪。陈修文用力拍着战友的肩膀劝慰道:“建愉,敌人马上就要大扫荡了,你回去要狠狠打击侵略者,别为我担心,我还要回来参加反扫荡,我一定要亲眼看着日寇举手投降的那一天!”

然而,谁也没有想到,这竟是两人的最后诀别。

1942年7月,大批日伪军在浓雾掩护下,悄悄对新四军总医院驻地发动突袭。面对突如其来的扫荡,总医院警卫队被敌人三面包围,失去保护的医务人员和伤病员危在旦夕。

千钧一发之际,陈修文不顾病痛,立即组织轻伤病员编成战斗队,借射阳河畔茂密的芦苇丛掩护,来到敌人侧翼发起猛烈进攻。受到突袭的敌人顿时乱作一团,警卫队趁机打开缺口,掩护医务人员和伤病员安全撤离。不幸的是,在撤退过程中,陈修文被日军汽艇发现。通讯员向他高喊:“陈科长,快来稻田隐藏……”话未说完,敌人的机枪响了,一阵猛烈扫射后,陈修文身中数弹,倒在了射阳河畔的芦苇丛里,汩汩的鲜血染红了江水,牺牲时年仅34岁。

陈修文烈士用生命践行了对党和人民的忠诚,他的英雄事迹永远铭刻在人民心中。1951年3月26日,南充县人民政府为其家人颁发了“革命牺牲人员家属光荣纪念证”,川北区行政公署追认他为革命烈士。1983年7月30日,经国务院批准,民政部追认他为革命烈士。